SATA接口從最初的SATA1.0到SATA2.0,再到如今的SATA3.0,傳輸速度已經達到了SATA接口的峰值。2.5寸SSD以及普通的機械硬盤都使用這種接口,理論傳輸帶寬6Gbps,雖然比起新接口的10Gbps甚至32Gbps帶寬差多了,但普通2.5英寸SSD也沒這么高的需求,500MB/s左右的讀寫速度也夠用。雖然SATA 3.0接口規格放在科技如此發展的現在,顯得有些落伍,但廉頗雖老,尚能飯否。說起代表性SATA SSD,那就多了,尤其Agrade睿達工業級SSD,代表了SATA 3.0 SSD性能的巔峰,可以達到560MB/s的讀取速度。

不過,與筆記本硬盤一樣的2.5英寸尺寸,加上拆開后發現還有大量空余空間,于是我們都不禁疑問,為何不能做成小尺寸的SATA SSD?于是就有了mSATA。

mSATA的歷史其實也挺悠久的,“國際SATA協會”早在2009年推出了新的Mini-SATA接口控制器下的產品規范。新的控制器可以讓SATA技術整合在小尺寸的裝置上,同時mSATA將提供跟目前SATA接口標準一樣的3Gb/s和6Gb/s的理論接口傳輸速度。正因為其尺寸小,超薄,節省空間,開始有很多廠家以其作為超級本等超薄移動PC上的存儲設備,并在部分主板上集成了這一接口。由于采用了和SATA 3.0一樣的傳輸標準,性能有所保障,加上小體積,在當時成為不少筆記本電腦雙硬盤配置的SSD首選,但是近幾年商用電腦上面已經不再標配mSATA接口了,目前mSATA接口主要用在工控機、工業電腦和其他產業用小型、緊湊型、無風扇電腦上。

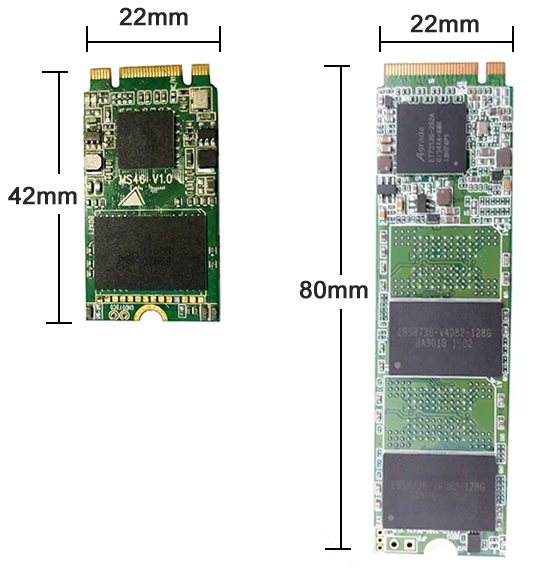

那么為什么M.2能夠引領SSD的速度革命?原因在于M.2接口走PCI-E通道,而非傳統的SATA通道。我們知道,主流的主板都有充裕的PCI-E通道數,也就是說,多條通道可以實現超高的帶寬。這就是為何PCI-E通道能夠成為下一代SSD的接口標準。尺寸方面,M.2有2230、2242、2260、2280、22110等幾種規格,為了劃分不同長度的產品而定的。長度不同,意味著容量就不同。因為長度越長,可布置的閃存顆粒就越多,容量也就越大。