1969年7月20日,美國宇航員

尼爾·阿姆斯特朗成為登月第一人。這是他個人的一小步,卻是全人類的一大步。今年是阿波羅登月50周年,Science雜志在線發(fā)表文章[5],列舉了中國探月工程(CLEP)自2007年啟動以來所取得的成就,以及中國在未來30年繼續(xù)追尋月球秘密的計劃與展望。

中國與幾個國家密切合作,在科學儀器設計、科學項目制定、數據分析等方面進行廣泛合作,正處于月球探索的前沿。7月18日 Science 雜志在線發(fā)表文章,列舉了中國探月工程 (CLEP) 自2007年啟動以來所取得的成就,以及中國在未來30年繼續(xù)追尋月球秘密的計劃與展望 | 圖片來源:NAOC/CNSA

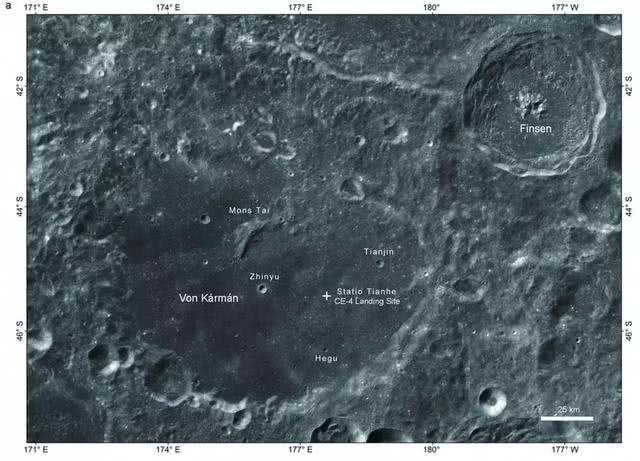

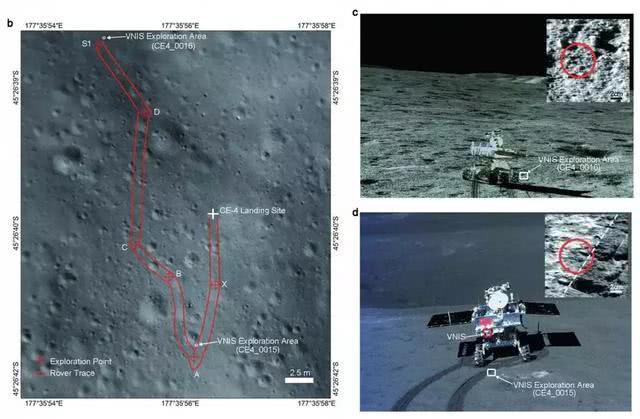

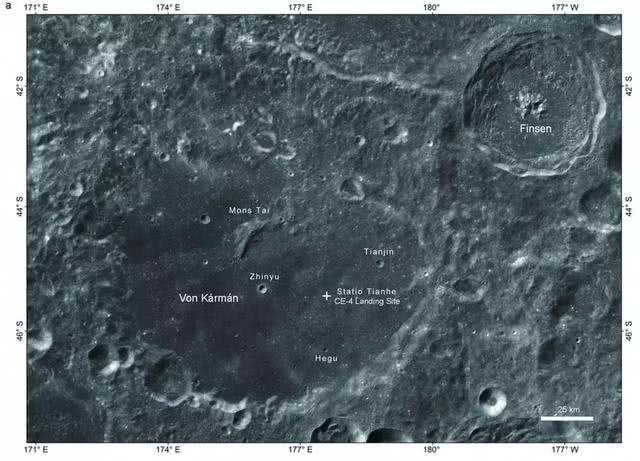

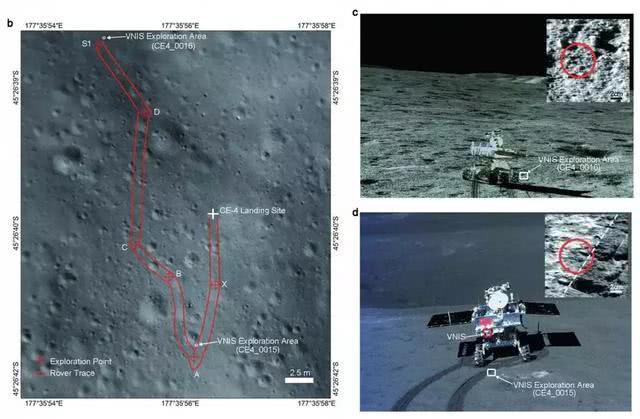

2019年1月3日,月球車玉兔二號與嫦娥四號著陸器成功分離,降落在了月球南極艾特肯盆地的馮卡門撞擊坑中。這是機器人第一次探訪月球的背面,正如50年前一樣,中國在這一次的“著陸”中掀起了月球探索的新篇章。

其實,月球的神秘起源與演化是自然科學范疇內最基本的問題之一,科學家和工程技術人員對月球的探索歷久而彌新,迄今為止已發(fā)起一百多項探月計劃。21世紀以來,各國間針對月球探索的競賽愈演愈烈,其中,歐洲太空局 (ESA) 的SMART-1,日本的SELENE Kaguya,印度的Chandrayaan-1,美國的LCROSS,LRO,GRAIL,LADEE,以及中國的嫦娥一至四號探月器等正逐漸成為當今世界月球探索的領路先驅。

中國的探月工程(嫦娥工程)制定于2004年,它被分為環(huán)月探測,登月探測和回收探月器三個階段實施,即分別的主要任務為 : 繞月探測、實現月面軟著陸和自動巡視勘察、實現無人采樣返回。2005年,探月工程的首位首席科學家歐陽自遠提出了月球探測的14個核心問題[5]。2007到2019年間,中國成功完成了嫦娥一號到嫦娥四號的月球探測任務。這些任務的完成不但為今后的探月計劃提供了堅實的技術基礎(比如,軌道設計、飛行器控制、高精度遙感通信技術、月球軟著陸等),還在月球探測領域獲得了重要的科學成果。具體來說,嫦娥一號和嫦娥二號獲得了分辨率為7米的全月圖像和月貌地形圖,首次分析了月球全球微波輻射,并且在月球的日夜交替處發(fā)現了質子加速現象。嫦娥三號的月球車發(fā)現了一種新的月球玄武巖。利用月球表面作為觀測平臺,嫦娥三號還研究了恒星光變和地球電離層在紫外波段的變化。嫦娥四號實現了月球背面的首次實地勘測,在臨近的芬森撞擊環(huán)攝取了噴發(fā)物殘渣,繼而通過對其可見光和近紅外光譜的研究,展示了月球內部的巖石結構。為了評估在月球放置低頻率射電望遠鏡的可行性,嫦娥四號還分析了月球背面的磁場情況,同時探測了由太陽和其他射電源發(fā)出的低頻射電波

(0.1~40 MHz)。嫦娥五號計劃于2020年初執(zhí)行,它的科學目標是判定月球火山活躍期結束的準確時間,理解早期火山與晚期火山在礦物質和巖石學上的差異,對月球熱演化和內部演化提供一個全面的了解。為了實現這一科學目標,嫦娥五號將從月面風暴洋(Oceanus Procellarum)北部的Mons Rumker攜帶樣本回地球。

在實現了上述“繞、落、回”三個目標后,探月工程繼續(xù)制定了2030年的全新目標,探月計劃的重心也從空間技術轉向空間科學和空間應用。這次的計劃主要包括勘測月球環(huán)境和資源,建立一個長期的基礎研究站,驗證月球資源開發(fā)和利用的可行性等。基于上述目標,該計劃仍分三次執(zhí)行:嫦娥六號從南極攜帶標本,嫦娥七號勘察南極地區(qū)環(huán)境和資源,嫦娥八號驗證3D打印月球結構等核心技術。在計劃執(zhí)行期間還將同時在月球上建造一個以機器人為基礎的科學研究站。與之相應發(fā)展的技術包括:高精度定點著陸和高載荷著陸,對撞擊環(huán)永久避光地區(qū)的勘探,適應極地惡劣環(huán)境的高智商機器人,全面控制月球科學研究站的智能操作系統(tǒng),分離萃取稀有氣體等。建成的月球研究站將負責月球資源的開發(fā)和利用,并為今后的月球研究基地和人類實地勘探月球做準備。

2030年后,機器人探月和人類登月實地考察將同步發(fā)展。隨著對月球科學本質認知的深入和月球資源開發(fā)利用技術的發(fā)展,以及生物再生技術的支持,月球研究站將發(fā)展為可供宇航員短時停留甚至長期工作的月球研究基地。

50年前的阿波羅計劃為人類社會發(fā)展做出了積極的貢獻。中國愿意和各國攜手共建一個和諧的科學圈,共同探索太空,共享科學和技術成果,開創(chuàng)人類美好的未來。