11月11日,今年秋季蘋果的第三場發布會如約而至,發布會之前,大家都在疑惑,蘋果還能拿出什么花樣?

在此之前,蘋果分別更新了iPad、Apple Watch,以及年度主打iPhone 12系列手機,本次則是Mac電腦系列的“換芯”。

與產品的更新換代相比,蘋果的重點不在產品而在于芯片,新 MacBook Air、新 Mac Mini 和 新 MacBook Pro均搭載了蘋果首款自研處理器M1。

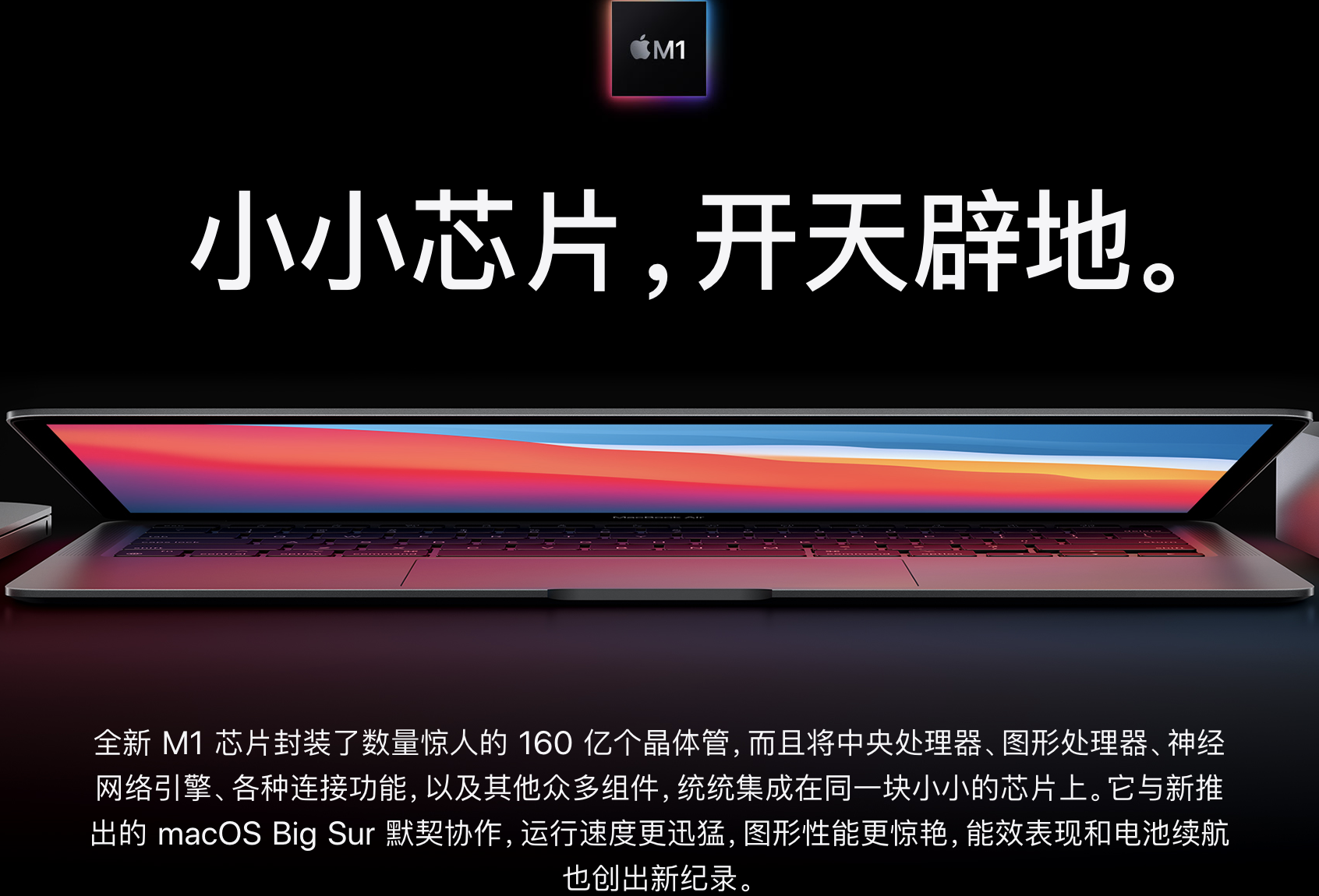

根據蘋果公布的消息,M1芯片采用5納米制程工藝,說明是臺積電代工,集成160億個晶體管,8核中央處理器(CPU),最高支持8核圖形處理器(GPU),16核神經網絡引擎,最高達16GB統一內存。

蘋果要做自研處理器的消息不是突然有之,在今年6月的WWDC上,蘋果就宣布了要推出“Apple Silicon”自研芯片處理器的計劃。

如此舉動不免讓業界猜測,蘋果希望對自己的產業鏈有更強的把持能力,不論是英特爾還是AMD,都是x86架構,“Apple Silicon”則采用ARM架構,但是蘋果顯然比這想得更多。

首先是技術架構路線的選擇,蘋果上次有如此大動作的架構變革還是在2005年,蘋果從PowerPC架構轉向英特爾x86架構,也讓Mac產品成為Windows+Intel聯盟之外,在出貨量和性能表現上唯一可匹敵的選擇。

電腦的x86架構和手機的ARM架構彼此間并不互通,這也是為什么很多應用要開發兩個版本。ARM的優勢在于指令集簡單,迭代效率更高、高效能低功耗,x86架構的優勢在于在復雜運算中性能更好。采用ARM架構無疑可以讓Mac產品在一些輕量級性能表現更好。

其次是成本,ARM對芯片設計方案和技術授權采用新的授權收費模式。根據新的收費計劃,芯片廠商如果使用Arm的一種設計方案投產芯片,需要每年支付7.5萬美元的費用,如果每年支付20萬美元,則可以獲得不限數量的芯片設計方案。在芯片開始生產時才需要支付授權費和專利費。

蘋果采用ARM芯片主要花銷是代工費用,不再需要支付x86架構的專利技術費用,Mac系列產品整體成本也將進一步降低。

最后是生態,在試圖把手機換成Windows系統,或者把電腦換成ARM架構上,蘋果是最有希望也可能是最先成功的那個,原因就在于蘋果聚攏了龐大開發者的App Store生態,善加引導,開發者就能提供在手機上相同甚至更好的應用體驗。

試想一下,蘋果電腦和蘋果手機基于相同的硬件架構,這意味著軟件兼容、體驗共通,基于ARM架構的Mac與目前移動端的iOS打通,在當下多設備需要頻繁聯動的萬物互聯時代,蘋果的生態會具備多大的想象空間。

“這對Mac來說不止是下一步,是下一個紀元。”蘋果如是表示。其實不僅是Mac或者蘋果,何嘗不是巨頭們的下一個紀元,比起蘋果做自研芯片本身,其所帶來的示范效應影響更為深遠,可能帶動ARM產業鏈的加速發展。

近年來巨頭在手機和PC處理器的消息從來沒停,前有微軟Windows Phone、基于ARM架構的Surface RT,以及英特爾基于Atom處理器的x86架構手機,后有這兩年華為推出基于ARM架構的鯤鵬臺式機主板,巨頭們都熱衷互相攻向對方的領地。

蘋果之前最近的是華為,2019年華為正式宣布了鯤鵬服務器主板和鯤鵬臺式機主板。麒麟920處理器,性能提升25%,可靠性提升15%,能效提升15%。

據了解,華為已與同方電腦等主機廠商展開合作,也在逐步完善ARM架構下的生態,有望成為另一股勢力。華為和蘋果轉向ARM的原因大致相同,不過多了外部壓力,也使得華為即使沒有如蘋果般的生態,也決心去打造自己的HMS,從而博得下一個十年的機會。

蘋果和華為等力推ARM,微軟、英特爾和AMD穩固x86,巨頭們圍繞各自目標不斷營造或穩固生態,我們正在迎來底層架構的黃金時代。