不知道你有沒有注意到過一個現象,這幾年筆記本硬盤市場發生了翻天覆地的變化,四五年前的老本,再去換機械硬盤,發現很難買到了,只能從某電商里面搜索拆機盤購買,而固態硬盤也從原來2.5寸SATA 3接口,變更成為了體積更小的M.2接口固態硬盤,為什么當年稱霸一方的SATA硬盤在SATA 3之后就很少見了呢?到底問題出在哪兒了?

我們首先要給大家盤點一下最近20年的硬盤發展情況,早些年諸如松下、東芝等筆記本行業的先驅者,當年采用的筆記本硬盤為IDE接口的PATA硬盤,這個接口為針式設計,擁有40個數據幀和4個電源接口構成,把數據并列傳輸和成列(串)傳輸,PATA硬盤的存儲容量普遍不高,通常在3GB到10GB之間。

PATA硬盤唯一的優勢就是不需要額外安裝驅動程序,但劣勢也很明顯,那就是傳輸速率由于受到并行傳輸的限制,傳輸率較低。速度是檢驗硬盤很重要的指標。這個時候,SATA硬盤出現了,SATA硬盤又稱串口硬盤,是由Intel、APT、Dell、IBM、希捷、邁拓這幾大廠商組成的Serial ATA委員會正式確立了Serial ATA 1.0規范。

SATA硬盤相比PATA硬盤,最大的區別在于能對傳輸指令(不僅僅是數據)進行檢查,如果發現錯誤會自動矯正,這在很大程度上提高了數據傳輸的可靠性。

可以說從2005年之后,SATA接口的硬盤統治了筆記本市場超過十余年的時間,硬是從SATA 1.0迭代到SATA 3.0,數據傳輸流帶寬從1.5Gb/s拓展到6Gb/s,速度也從150MB/s拉高到600MB/s。

往前推三到四年,市場上依舊是以SATA為接口存儲體系,但SATA接口也有一個致命的問題,那就是占用空間過大,面對筆記本輕量化的趨勢,SATA接口也曾做出過改變,推出了SATA接口的迷你版,也就是mSATA固態硬盤產品,這個 產品適配了超級本這類超薄設備的使用環境,它是標準SATA接口的mini版,而在物理接口上(也就是接口類型)是跟mini PCI-E接口是一樣的。

mSATA固態硬盤的體積確實減小了不少,但尷尬的事情也出現了,乍一看,固態硬盤的速度一定要比傳統機械硬盤更快,那假如我使用一塊同品牌的SATA 3接口固態硬盤和一塊mSATA接口的固態硬盤比速度,誰更快一點呢?答案是一樣快。這就是mSATA的問題所在,它沒有擺脫SATA接口的一些缺陷,比如依然是SATA通道,速度也還是6Gbps,我是用戶的話,我肯定會反問自己,那我換它個球球?繼續買SATA 3固態硬盤還便宜,不香嗎?

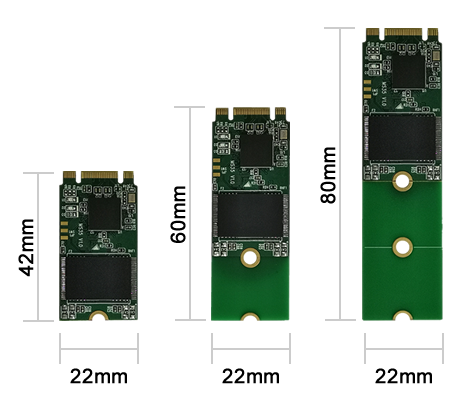

① 擁有極好的可塑性,根據不同存儲需要隨時調整存儲面板長度,目前常見規格一共有三種,分別是2242、2260、2280,對應寬度都是22mm,長度則是42、60、80。不過M.2固態硬盤最長可以做到110mm,只不過不太多見,不帶金屬外殼,寬度固定的情況下,可長可短,甚至有不少廠商直接將M.2固態硬盤固化在主板上。所以說,M.2擁有極好的可塑性。

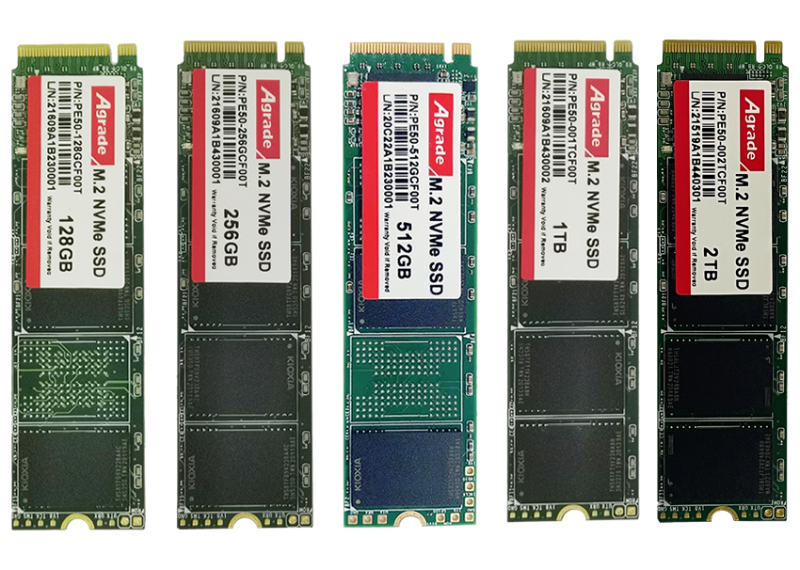

② M.2固態硬盤內部也有劃分,都是M.2接口但里面也支持兩種通道總線,一種是SATA總線,一種是PCIe總線,老樣子,SATA總線最高傳輸速度6Gbps,可以稱之為低速固態,但PCIe總線最高傳輸速度10Gb/s,一般情況下都是走M.2 Nvme協議,所以我們在購買的時候通常優選M.2 Nvme協議的固態硬盤,但前提是我們筆記本支持PCIe總線。(以6GB視頻數據為例,SATA 3理論極限峰值約10秒傳輸完畢,而搭載M.2 Nvme協議的固態硬盤理論上僅需6秒即可完成,當然,我們說的是理論峰值,實際不同品牌,不同批次類型產品,一定會有區別,且只能在峰值以內速度。)

③ M.2的延遲更低、能耗更低。搭載NVMe協議的M.2固態硬盤擁有低延時的特點,NVMe協議精簡了命令調用的方式,不需要讀取寄存器,效率有著明顯提升。同時NVMe協議M.2固態硬盤加入了自動功耗狀態切換和動態能耗管理功能,尤其是在閑置狀態下,功耗控制尤為明顯。

④ 批量化定制生產成本更低,目前主流的輕薄本均采用了NVMe協議M.2固態硬盤,500GB左右的存儲容量400元不到,1TB容量也才700元左右,對終端用戶來講,基本不會構成什么升級壓力。

觀點:筆記本的輕量化是未來的發展趨勢,極好的可塑性、低延遲、低功耗、速度快成為NVMe協議M.2固態硬盤的代名詞,這也是未來幾年甚至十幾年的發展趨勢。

在工業存儲方面,目前的SSD也逐步采用了M.2 NVMe SSD。特別是Agrade睿達存儲,目前的明星產品是M.2 NVMe SSD PE50,這款產品具有以下特性