SSD容量是指提供給終端用戶使用的最終容量大小,以字節(Byte)為單位。這里要注意,標稱的數據都以十進制為單位的。我們很容易把它當成二進制。同樣一組數據,二進制比十進制會多出7%的容量,例如:

十進制128GB:128×1000×1000×1000=128000000000字節

二進制128GB:128×1024×1024×1024=137438953472字節

以二進制為單位的容量稱為裸容量,以十進制為單位的容量稱為用戶容量。

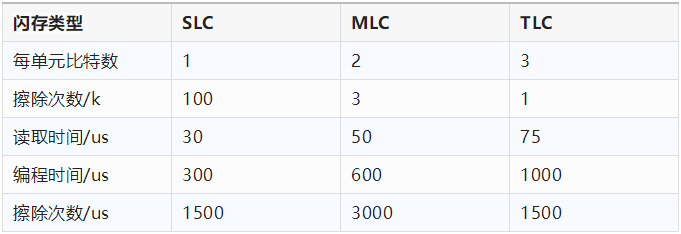

當前SSD盤核心存儲介質是閃存,之前也詳細談過了。閃存這種半導體介質有其自身物理參數,例如壽命(PE cycles,編程擦除次數)、Program(寫編程)、Erase(擦除)和Read(讀)時間、溫度對讀寫擦的影響、閃存頁的大小、閃存塊的大小……這些都是介質的信息,介質的好壞直接影響數據存儲的性能和完整性。 閃存分SLC、MLC、TLC、QLC,它指的是一個存儲單元存儲的比特數,如下表:

SSD是標準件,外觀尺寸需要滿足一定的規定要求(長寬高和接口連接器),這又通常稱為FormFactor。那SSD會有哪些Form Factor呢?細分為2.5寸、1.8寸、mSATA、M.2、U.2等Form Factor標準

硬盤性能指標一般包括IOPS(Input Output Operations Per Second,反映的是隨機讀寫性能)、吞吐量(Throughput,單位MB/s,反映的是順序讀寫性能)、Response Time/Latency(響應時間/時延,單位ms或μs)。

時延有平均時延和最大時延,數值越低越好。

平均時延計算公式是整個應用或者測試過程中所有命令響應時間總和除以命令的個數,反映的是SSD總體平均時延性能;

最大時延取的是在測試周期內所有命令中響應時間最長的那筆,反映的是用戶體驗,例如最大時延影響應用通過操作系統操作SSD時有無卡頓的用戶體驗。時延上了秒級,用戶就會有明顯的卡頓感知。

壽命(Endurance)指標,也就是在SSD產品保質期內,總的壽命是多少,能寫入多少字節的數據量。衡量SSD壽命主要有兩個指標,一是DWPD(Drive Writes Per Day),即在SSD保質期內,用戶每天可以把盤寫滿多少次;另一指標是TBW(Terabytes Written),在SSD的生命周期內可以寫入的總的字節數。

SSD有幾個關鍵指標來衡量其可靠性:UBER、RBER和MTBF。

UBER:Uncorrectable Bit Error Rate,不可修復的錯誤比特率。

RBER:Raw Bit Error Rate,原始錯誤比特率。

MTBF:Mean Time Between Failure,平均故障間隔時間。

空閑(Idle)功耗:當主機無任何命令發給SSD, SSD處于空閑狀態但也沒有進入省電模式時,設備所消耗的功耗。

Max active功耗:最大功耗是SSD處于最大工作負載下所消耗的功耗,SSD的最大工作負載條件一般是連續寫,讓閃存并發忙寫和主控ASIC滿負荷工作,這時的功耗值對應最大功耗。

Standby/Sleep功耗:規范規定了SSD狀態,包括:Active、Idle、Standby和Sleep,功耗值從Active到Sleep逐級遞減,具體的實現由各商家自行定義。一般來講,在Standby和Sleep狀態下,設備應盡可能把不工作的硬件模塊關閉,降低功耗。一般消費級SSD Standby和Sleep功耗為100~500mW。

DevSleep功耗:這是SATA和PCIe新定義的一種功耗標準,目的是在Standby和Sleep基礎上再降一級功耗,配合主機和操作系統完成系統在休眠狀態下(如Hibernate), SSD關掉一切自身模塊,處于極致低功耗模式,甚至是零功耗。一般是10mW以下。

BIOS和操作系統的兼容性:一塊兼容性良好的SSD需要在各種操作系統、BIOS、南北橋型號中正常運行。

電信號兼容性和硬件兼容性:SSD工作時,主機提供的電信號處于非穩定狀態,比如存在抖動、信號完整性差等情況,但依然在規范誤差范圍內,此時SSD通過自身的硬件設計(比如powerregulator)和接口信號完整性設計依然能正常工作,數據也依然能正確收發。同理,在高低溫、電磁干擾的環境下,SSD通過硬件設計要有足夠的魯棒性(Robust)。

容錯處理:在主機端發生錯誤的條件下,SSD盤即使不能正常和主機交互數據,至少不能變磚。